第一章:五百円の黄金伝説

「おい! 佐藤くん! ついに、ついに私の時代が来たぞ! 歴史が、この私の手によってひっくり返る日が!」

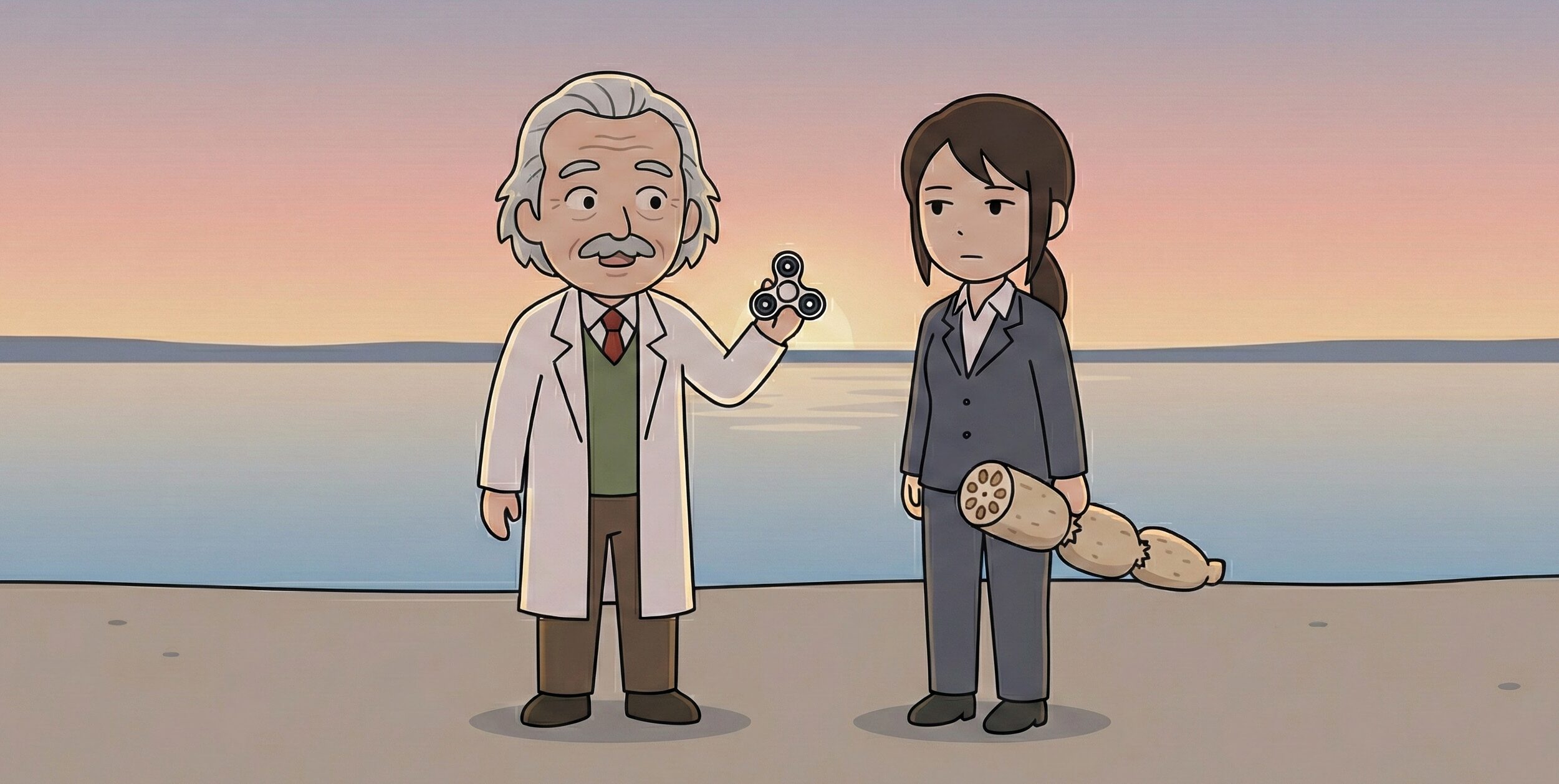

木造の古びた大学の南棟。その一番奥にある「第三歴史学研究室」のドアが、蝶番が悲鳴を上げるほどの勢いで蹴破るように開けられた。 飛び込んできたのは、この部屋の主である歴史学者の今野(こんの)教授だ。彼の髪は数日間櫛を通していない鳥の巣のようにボサボサで、右足には便所スリッパ、左足には茶色い革靴という前衛的な出で立ちである。

「教授……ドアはノックしてくださいって、これで今月五回目ですよ。あと、その左右非対称な足元は、なにか新しい学派の自己主張ですか?」 部屋の隅で、お湯を入れたばかりのカップうどんの蓋を押さえていた助手の佐藤が、極めて冷ややかな視線を送った。

「私のファッションなどどうでもいい! それよりこれを見たか!」 今野教授は、息を切らしながら脇に抱えていた薄汚れた桐の箱を机のど真ん中に「ドンッ!」と置いた。巻き起こったホコリで佐藤がむせる。 箱の中から出てきたのは、カビとホコリのにおいをぷんぷんと漂わせる、ボロボロに傷んだ和紙の巻物だった。

「……また骨董市で、得体の知れないガラクタを掴まされたんですか? 先月は『織田信長が本能寺から逃げる時に使った(と油性ペンで書かれた)肩たたき券』で痛い目を見たばかりでしょう」

「馬鹿を言え、あれは筆跡鑑定が追いついていないだけだ! しかし今回は正真正銘の本物だぞ。なんとワンコイン、五百円で手に入れたんだ! 神社の裏手で店を出していた胡散臭い……いや、神々しい老婆が『これは徳川埋蔵金のありかを示す暗号じゃ』と太鼓判を押していたのだ!」

佐藤は深いため息をついた。五百円で売られる徳川埋蔵金の地図など、この世のどこを探しても存在しない。あったとしたら、それは百パーセント詐欺である。

「いいから、君のその優秀な古文書解読スキルを見せてくれたまえ! 黄金の山はすぐそこだ! 発見の暁には、君のカップうどんを特上天ぷらそばに格上げしてやろう!」

第二章:解読と絶望の蕎麦屋

教授の異常な鼻息の荒さに押し切られ、佐藤は渋々ながら白い手袋をはめ、慎重に巻物を広げた。 そこには、江戸時代後期の典型的な「くずし字」が、墨もかすれがちに記されていた。佐藤は虫眼鏡を片手に、スラスラと音読を始めた。

「ええと……『某月某日。神田の越後屋にて、かけそば三杯を食す』」 「おお! 越後屋! やはりな! 悪代官と結託しているあの越後屋だな! そこで埋蔵金の隠し場所について密談が行われたに違いない!」

今野教授が目を輝かせて身を乗り出す。佐藤は冷徹に目を細め、続きを読んだ。

「いえ、どうやらただの蕎麦屋の帳簿か手紙みたいですね。続きを読みますよ。『お代を払おうと懐に手を入れたところ、突如として巨大な野良犬が現れ、あっという間に私のふんどしを奪い去りました。驚いてそれを追いかけているうちに、財布ごと川に落としました。誠に申し訳なく、お代は出世払いということで……』」

研究室に、重苦しい静寂が落ちた。 遠くでカラスが「アホウ」と鳴いた気がした。

「……佐藤くん。それは、つまり?」 「はい。江戸時代の町人が蕎麦屋に宛てた、『ふんどしを犬に取られてお金が払えません』という、あまりにも見え透いた嘘でツケを踏み倒そうとする言い訳の手紙ですね」

五百円で買った徳川埋蔵金伝説は、開始三分で木っ端微塵に打ち砕かれたのだった。

第三章:宿敵(エリート)の嘲笑

「そ、そんな馬鹿な! 老婆は確かに埋蔵金だと……!」 今野教授は膝から崩れ落ち、頭を抱えた。

そこへ、「失礼するよ」と優雅な声が響き、ドアが開いた。 現れたのは、仕立ての良いイタリア製のスーツを着こなす、隣の研究室の西園寺(さいおんじ)教授だった。彼はテレビの歴史番組にもコメンテーターとして呼ばれる、大学の看板エリート学者である。

「やあ今野くん。また君の部屋から『歴史がひっくり返る』という大きな叫び声が聞こえたのでね。今度はどんな世紀の発見をしたのかな?」 西園寺教授は、机の上に広げられたみすぼらしい巻物を一瞥し、鼻で笑った。

「ふむ、江戸の町民のツケの言い訳か。面白い落書きだね。ちなみに私は今日、美術館から本物の伊万里焼の鑑定を依頼されていてね。君も少しは、まともな『学問』をしたらどうだ?」

西園寺の嘲笑に、今野教授の肩がピクリと震えた。 三流歴史学者たる彼にとって、この屈辱は耐え難い。彼は急にガバッと立ち上がり、メガネをギラリと光らせた。

「……西園寺くん。君は歴史の表面しか見ていないようだね」 「なんだって?」 「この文献は、ただの落書きではない! ある意味で伊万里焼以上の、社会を揺るがす歴史的価値があるのだ!」

第四章:世紀の大仮説(こじつけ)

「は? 蕎麦代の踏み倒しがですか?」 佐藤が横からツッコミを入れるが、今野教授は止まらない。

「いいか、よく考えろ! 『犬にふんどしを奪われた』という突拍子もない言い訳が、当時の蕎麦屋に提出されたという事実! これはつまり、『江戸時代後期において、野良犬によるふんどし強奪事件が日常的に発生する社会問題となっていた』という決定的証拠ではないか!」

「いや、絶対にただの苦し紛れの嘘だと思いますけど……」と佐藤。

「さらに深読みしてみよう! なぜ犬はふんどしを狙ったのか? 答えは一つ! 当時のライバル蕎麦屋が、野良犬を特殊訓練して客の衣服を奪わせ、競合店の売り上げを妨害する『エコノミック・アニマル・テロリズム』が横行していたのだ!」

西園寺教授は「君は一度、病院で頭の歴史を診てもらった方がいい」と冷たく言い放ち、部屋を出て行った。 しかし、今野教授の心に火がついてしまった。

「決まりだ! 次の学会の発表テーマはこれだ!『化政文化期における都市部野良犬の特殊訓練説と、下着泥棒が及ぼした地域経済への暗黒的影響』! どうだ佐藤くん、完璧な論文タイトルだろう!」

第五章:泥沼のフィールドワーク

「……教授、もしその論文が学会に出たら、間違いなく学界から追放されますよ」

「歴史とは常に、常識を疑うことから始まるのだよ! さあ、急いで実証実験を行うぞ! まずは現代の犬が、人間の衣服を空中で奪えるジャンプ力を持っているか計測だ!」

その日の午後。佐藤は大学近くの公園で、近所の人が散歩させている柴犬の前にしゃがみ込んでいた。 今野教授の指示で、佐藤は木の棒の先に白いタオル(ふんどしの代わり)を括り付け、犬の前でヒラヒラと振っていたのだ。

「ほら、ポチ! 取ってみろ! ジャンプだ!」 柴犬は「何をしているんだこの人間は」というような冷めた目で佐藤を見つめ、プイッとそっぽを向いた。

「教授……犬は完全に僕を軽蔑しています。もう帰りませんか」

「諦めるな! この実験が成功すれば、歴史が動くのだ!」 ベンチの上から双眼鏡で指示を飛ばす今野教授は、公園にいる子供たちから不審者として指を指されていた。

結末:歴史は常に繰り返す

一週間後。 『化政文化期における都市部野良犬の特殊訓練説』の論文は、学会の事前審査で「学問への冒涜」「ふざけるな」という二行のコメントと共に、見事に即日却下された。

研究室では、今野教授が机に突っ伏して泣き崩れていた。 「なぜだ……なぜ現代の学会は、私のような先駆的な天才を理解しようとしないのだ……」

佐藤は無言で、すっかり伸び切ったカップうどんをすすっていた。彼にとって、教授のこの姿は「月に一度の風物詩」でしかない。

ふと、今野教授が顔を上げた。その手には、いつの間にか見慣れない黒い手帳が握られている。

「……佐藤くん。実は昨日、別の骨董市でとんでもないものを手に入れたんだ。なんと千円だったんだがね」 「……今度はなんですか」 「『坂本龍馬が暗殺される前日に書いた、近所のクリーニング屋への怒りのクレーム手紙』だ! ほら、ここに『ワイシャツのシワが伸びてぜよ!』と書いてある!」

「……教授。江戸時代にワイシャツもクリーニング屋もありませんし、そもそも土佐弁が間違ってます」

歴史のロマン(という名のガラクタ)に魅入られたポンコツ教授と、それに振り回される助手の日常は、こうしてまたとんでも歴史をめくっていくのであった。