(第二部:龍馬のワイシャツと漂白の夜明け)

第一章:オーパーツと青いインク

「佐藤くん! 見たまえ、この筆圧! この滲み出る怒り! 間違いなく、幕末の風雲児・坂本龍馬の魂の叫びだ!」

翌日の第三歴史学研究室。今野教授は、昨日骨董市で千円で買ってきた『龍馬のクリーニング屋へのクレーム手紙』を机の上に広げ、大きな虫眼鏡でなめ回すように観察していた。 彼の今日の足元は、右足が赤い長靴で、左足が健康サンダルである。昨日の野良犬実験で靴を片方泥水に落としたためだ。

「……教授。昨日も言いましたけど、幕末に『クリーニング屋』という概念はありませんし、『ワイシャツのシワが伸びてぜよ!』って、エセ土佐弁にもほどがありますよ」

助手の佐藤は、スーパーで半額になっていたコロッケパンをかじりながら、冷ややかな視線を送った。

「甘い! 佐藤くん、君は歴史のロマンというものを根本から理解していない!」

今野教授は、バシッと机を叩いた。

「いいか? 龍馬は新しい物好きだった! ブーツを履き、ピストルを持っていた男だ。ならば、オランダ商人から密かに『西洋の肌着(ワイシャツ)』を輸入して着ていたとしても不思議ではない! そして、その純白のシャツを美しく保つため、京都に秘密裏に『西洋式洗濯所(クリーニング屋)』を設立していたのだ! これぞ海援隊の裏の顔、『洗援隊』の誕生である!」

「『洗援隊』ってなんですか、ダサすぎますよ。それに教授、その手紙……字が青いですよね。どう見ても現代のボールペンで書かれてますけど」

「馬鹿者! これはボールペンではない! オランダから輸入された『青色舶来墨汁(ブルー・ブラック・インク)』だ! 龍馬の先進性を示す何よりの証拠ではないか!」

どんな事実を突きつけられても、都合よく脳内で歴史を改ざんしていく今野教授のポジティブさは、ある意味で天才的であった。

第二章:洗援隊の実証実験

「よし、佐藤くん! 学会発表に向けて、実証実験を行うぞ! 幕末の環境で、ワイシャツのシワをいかにして伸ばしていたか、我々の手で再現するのだ!」

一時間後。 佐藤はなぜか、大学の中庭のど真ん中で、ペラペラの白いワイシャツ(今野教授が購買部で買ってきた一番安いもの)を着せられ、大きな木製の「たらい」の前に立たされていた。

「教授……なんで僕がこんな目に……」

「文句を言うな! 君は今から坂本龍馬だ! 寺田屋事件で敵の血と泥を浴びたという設定だ。さあ、そこにある泥をシャツにこすりつけたまえ!」

「嫌ですよ! 後で電車に乗って帰るんですからね!」

佐藤が抵抗する間もなく、今野教授は容赦なくバケツの泥水を佐藤のワイシャツにぶちまけた。

「うわあっ!」と情けない声を上げる佐藤。

「よし! 次に、かまどの灰から作った特製の『灰汁(あく)』と『ムクロジの皮』を使って揉み洗いだ! そして最後に、シワを伸ばすために……」

今野教授は、どこから持ってきたのか、真っ赤に焼けた炭を入れた「火熨斗(ひのし)」(江戸時代のアイロンのような道具、底が鉄でできている)を振りかざした。

「ちょ、ちょっと待ってください教授! それ絶対に温度調節できないやつですよね!? 僕のシャツ、ポリエステル100%なんで一瞬で溶けますよ!」 「ええい、男なら細かいことを気にするな! 日本の夜明けは近いぜよ!」

「夜明けの前に僕のシャツが燃え尽きますって!!」

中庭で、赤い長靴を履いたボサボサ頭の教授が、火のついた鉄の塊を持って助手を追い回すという、地獄のような鬼ごっこが始まった。 通りすがりの学生たちが、ドン引きしながら遠巻きにスマホで動画を撮り始めている。

第三章:エリートの冷水

「……君たち。神聖な学問の場で、一体何の真似をしているのかな?」

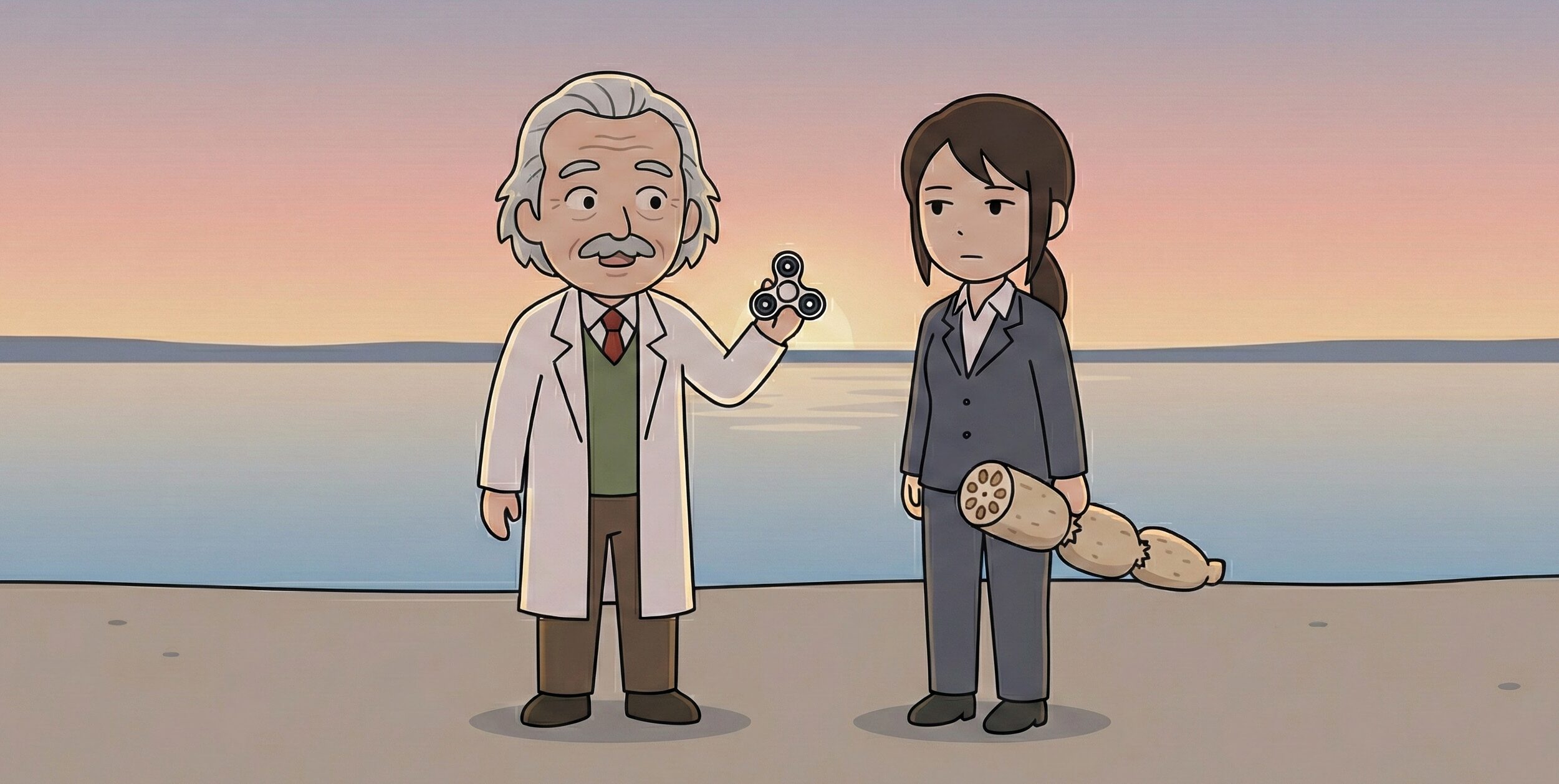

その時、氷のように冷たい声が響いた。 鬼ごっこをピタリと止めた二人の視線の先には、隣の研究室のエリート、西園寺教授が立っていた。今日は海外の著名な歴史学者を案内している最中らしく、後ろには数人の外国人が怪訝な顔でこちらを見ている。

「おお、西園寺くん! 見たまえ、幕末のクリーニング事情を再現する『洗援隊』の実証実験だ! 私は歴史の隠された真実に……!」

今野教授が誇らしげに胸を張った瞬間、西園寺教授は無言でツカツカと歩き寄り、今野教授のポケットからはみ出ていた『龍馬のクレーム手紙』をスッと抜き取った。

「な、何をする!」

西園寺教授は、手紙を太陽の光に透かして見上げた。

「……今野くん。君の言う『青色舶来墨汁』で書かれたこの手紙だがね。紙の端っこに、うっすらと透かし文字が入っているのが見えるかな?」

「す、透かし文字だと? まさか、倒幕派の秘密の暗号……!」

「いや」 西園寺教授は、海外の学者たちにも聞こえるような通る声で、はっきりと宣告した。

「『マルマンスケッチブック』と書いてある」

中庭に、気まずい沈黙が降り注いだ。 文具メーカーのロゴが刻まれた幕末の極秘文書など、存在していいはずがない。

「……そもそも、龍馬が暗殺されたのは11月だ。手紙の日付が『8月32日』になっている時点で気づきなさい。君は実証実験の前に、小学校の算数からやり直した方がいい」

西園寺教授は手紙をヒラヒラと今野教授の顔に投げつけ、あきれ顔で去っていった。海外の学者たちも「オー、ジャパニーズ・クレイジー・プロフェッサー」と囁き合いながら去っていく。

結末:不死鳥のごとく

夕暮れの第三歴史学研究室。 泥だらけでボロボロになったポリエステルのワイシャツを着たまま、佐藤は無言で新しいコロッケパンをかじっていた。

部屋の隅では、今野教授が体育座りをして壁のシミを数えている。 「……なぜだ。私の歴史的直感は完璧だったはずなのに。マルマンが幕末から存在していた可能性は……ないか。ないな……」

佐藤はため息をついた。 「だから言ったじゃないですか。骨董市の胡散臭いおばあちゃんから千円で国宝が買えるわけないんです。もう諦めて、来週の『室町時代の農業政策』の地味な講義の準備をしてくださいよ」

「……」 無言のまま、今野教授がのそりと立ち上がった。 その目は、なぜか再び爛々と、不気味なほどの輝きを取り戻していた。

「……佐藤くん。実はね、あの老婆からもう一つ、オマケで貰ったものがあるんだ」

「……嫌な予感しかしないんですけど」

今野教授は、机の引き出しから、一枚のポラロイド写真を取り出した。

「見たまえ! これこそ真の世紀の大発見だ! 『源頼朝が、鎌倉の海岸でタピオカミルクティーを飲んでいる隠し撮り写真』だ!」

「……」 佐藤はコロッケパンを咀嚼するのをやめた。

「ほら、見てみろ! この烏帽子(えぼし)の角度! そして紙ストローを吸う口元の高貴さ! 鎌倉幕府の真の資金源は、タピオカの輸入ビジネスだったのだ! これぞタピーオカ幕府の幕開け……!」

「教授」 佐藤は静かに立ち上がり、やかんを手に取った。 「とりあえず、頭からお湯かぶりますか? それとも僕がその写真、破り捨てましょうか?」

懲りない三流学者と、不憫な助手の果てしない歴史探求(という名の無駄骨)は、明日も明後日も、永遠に続くのである。