(第三部:誠のポイントカードと池田屋スタンプラリー)

第一章:鎌倉タピオカの即落ちと、新たなる火種

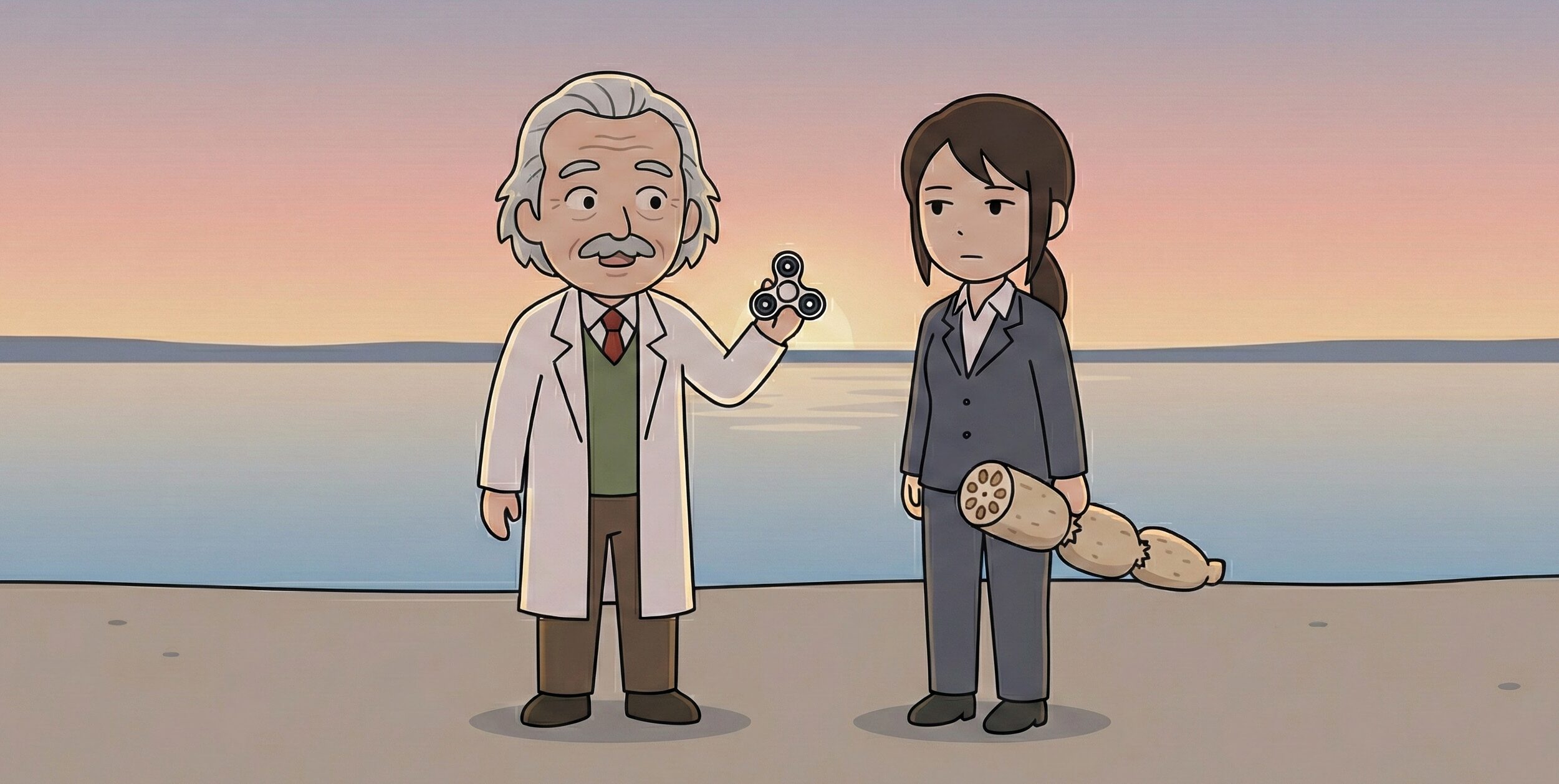

「……教授。この源頼朝のポラロイド写真ですけどね」 助手の佐藤が、冷めきった目で言った。 「頼朝の後ろの方、由比ヶ浜の道路に、思いっきり白い軽トラが写り込んでますよ。しかも『佐藤工務店』って書いてあります」

「な、なんだと……!? まさか鎌倉幕府は、すでに内燃機関と軽自動車を実用化し、工務店にインフラ整備を委託していたとでもいうのか……!」 「いい加減にしてください。ポラロイドカメラが発明されたのは20世紀です。はい、この写真、シュレッダーにかけますよ」 「やめろおおお! 私の千円があああ!」

ギャリギャリギャリ、という無情な機械音と共に、タピオカ幕府の夢は粉々に砕け散った。

それから三日後。 第三歴史学研究室のドアが、またしても蝶番を悲鳴させながら蹴破られた。

「佐藤くん! ついに、ついに本物だ! これぞ幕末の血生臭い真実を覆す、超弩級の歴史的資料だ!」

飛び込んできた今野教授の頭は相変わらず鳥の巣で、今日の足元は「右足が下駄、左足がローラースケート」という、およそ二足歩行を拒絶したスタイルだった。案の定、机にたどり着く前に派手にすっ転び、床のホコリを盛大に舞い上げた。

「ゲホッ、ゴホッ……教授、頼むから普通に歩いてください。で、今度はいくらむしり取られたんですか?」 佐藤が、特売のソースせんべいをかじりながらジト目で尋ねる。

「むしり取られたとは心外な! 今回はなんと、京都の古物商から三千円で譲り受けたのだ! 見たまえ、この年季の入った木札を!」

今野教授がうやうやしく掲げたのは、手のひらサイズの薄汚れた木の板だった。表面には、かすれた筆文字と、等間隔に並んだ「赤い丸印」がいくつか押されている。

「……えーと」 佐藤は手袋をはめ、その木札の文字を読み上げた。

『新選組屯所御用達・甘味処 八木屋。お団子一本につきスタンプ一つ。十個貯まれば、お好きな甘味と交換ぜよ』

佐藤は木札を机に置き、深く、深く深呼吸をした。 「教授。これ、どう見ても『新選組のポイントカード』ですよね」

第二章:幕末の顧客ロイヤリティプログラム

「その通りだ、佐藤くん!」 今野教授はローラースケートの車輪を空回りさせながら、ガバッと立ち上がった。

「新選組といえば、泣く子も黙る幕末の暗殺集団。しかし、彼らとて人の子だ。日々、尊王攘夷派の浪士たちと命がけのチャンバラを繰り広げていれば、極度のストレスで甘いものが欲しくなるに決まっている!」

「はあ。まあ、人間ですからね」

「そこで、副長である土方歳三は考えたのだ! 隊士たちの士気を維持しつつ、限られた屯所の経費(おやつ代)を節約するため、行きつけの甘味処と提携して『ポイント制度』を導入したのだ! これぞ、日本初の顧客ロイヤリティプログラムにして、新選組の裏の顔……『甘党組』の誕生である!」

「『洗援隊』の次は『甘党組』ですか。ネーミングセンスが小学生ですよ。それに教授、よく見てください。この赤いスタンプ……どう見てもウサギの顔のゴム印ですよね。新選組がウサギのスタンプ集めて喜んでたんですか?」

「馬鹿者! それはただのウサギではない! 幕府の崩壊を暗示する『脱兎(だっと)のごとき逃走』を忘れないための、土方歳三の戒めのシンボルだ!」

「こじつけが苦しすぎますよ! あと、端っこに『毎月八の付く日はポイント二倍!』って書いてありますけど!」

「それこそが最大の証拠だ!」

教授は机をバンバンと叩いた。

「池田屋事件が起きたのは元治元年六月五日……だが、旧暦と新暦のズレ、さらには京都特有の時差を考慮すれば、実質的に『八の付く日』だった可能性がある! つまり、近藤勇が池田屋に突入したのは、尊王攘夷派を討つためではない! 『今日なら団子のポイントが二倍だから、帰りにみんなで寄ろうぜ!』というモチベーションの爆発だったのだ!」

「そんな理由で歴史的事件を起こされてたまるか!」

第三章:恐怖のスタンプラリー実証実験

「よし、佐藤くん! 学会発表に向けて、実証実験だ! 激しい剣術の稽古の後、人間はどれほど団子を欲しがるのか、そしてポイント二倍の魅力がどれほど士気を高めるのか、我々の手で証明するぞ!」

一時間後。 佐藤はなぜか、大学の中庭で、ブルーシートをガムテープでつなぎ合わせたお手製の「だんだら羽織(新選組の制服)」を着せられていた。手には丸めた古新聞が握られている。

「教授……なんで僕がまたこんな目に……しかもブルーシートって……」

「文句を言うな! 君は今から一番隊組長、沖田総司だ! そして私が、池田屋に潜伏する不逞浪士であり、なおかつ『巨大な三色団子』だ!」

見ると、今野教授は頭にちょんまげのカツラをかぶり、胴体には段ボールで作った巨大な三色団子の着ぐるみを被っていた。右足の下駄と左足のローラースケートのせいで、立っているのがやっとである。

「さあ、沖田くん! 私を斬ってみろ! 私を倒せばスタンプが二個もらえるぞ! そーれ、ポイント二倍、ポイント二倍!」

「うざい! 絶妙に腹が立つ!」

「誠の旗のもとに、甘味を食らえ! かかってこんかーい!」

ローラースケートを滑らせて突進してくる巨大段ボール団子(教授)に向かって、佐藤はヤケクソで新聞紙の剣を振り下ろした。

「チェストォォォ!」

「ぐわあっ! 浅葱色の羽織が目に染みるぜ……だが、まだスタンプはやらん!」

「薩摩藩の掛け声混ざってますよ!」

中庭で、ブルーシートを着た若者が、段ボールの団子を被ったローラースケートの教授を新聞紙でタコ殴りにするという、前衛芸術のような地獄の光景が展開されていた。 通りすがりの学生たちは、もはや動画を撮る気すら起きず、静かに目を逸らして足早に立ち去っていく。

第四章:西園寺教授の無慈悲な鑑定

「……君たち。日本の夜明けより先に、君たちの人生の夕暮れが来ていることに気づかないのかな?」

その時、絶対零度の声が響いた。 ピタリと動きを止めた二人の視線の先には、イタリア製スーツを完璧に着こなした隣の研究室のエリート、西園寺教授が立っていた。彼の手には、美しい桐の箱が抱えられている。(おそらく国宝級の何かだろう)

「おお、西園寺くん! 見たまえ、池田屋スタンプラリーの実証実験だ! 私は新選組の真のモチベーションに……!」

西園寺教授は、無言でスッと手を差し出した。佐藤が申し訳なさそうに「ポイントカードの木札」を渡す。 西園寺教授は木札を一瞥し、そして、静かに裏返した。

「……今野くん。君の言う『甘党組』の極秘木札だがね。裏面に、とても興味深い暗号が彫られているよ」

「な、なんだと? まさか、倒幕の密使の……!」

西園寺教授は、歴史番組のナレーションのような美声で、冷酷に読み上げた。

「『※他の割引券との併用はできません。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-XXX-XXX まで。株式会社 京都ヤギヤ・スイーツコーポレーション』」

中庭に、シベリアの永久凍土のような沈黙が降り注いだ。 幕末の京都に、フリーダイヤルと株式会社が存在していたらしい。

「……そもそも、木札の材質が『ホームセンターで売っているベニヤ板』だ。接着剤の跡が丸見えじゃないか。君は実証実験の前に、図画工作の授業からやり直した方がいい」 西園寺教授は木札をポイッと今野教授の着ぐるみの隙間に投げ入れ、華麗な足取りで去っていった。

結末:歴史の闇は深い

夕暮れの第三歴史学研究室。 ブルーシートの羽織を脱ぎ捨てた佐藤は、無言でスーパーの特売カップ焼きそばのお湯を切っていた。

部屋の隅では、段ボールの団子を着たままの今野教授が、床に転がって天井のシミを数えている。 「……なぜだ。私の歴史的直感は完璧だったはずなのに。土方歳三がフリーダイヤルでクレームを入れる姿が見えたというのに……」

佐藤はため息をついた。 「だから言ったじゃないですか。三千円で幕末の真実が買えるわけないんです。もう諦めて、明日の『平安貴族の蹴鞠のルール』の講義準備をしてください」

「……」 無言のまま、今野教授がのそりと立ち上がった。段ボールがガサリと音を立てる。 その目は、なぜか再びギラギラと、狂気にも似た輝きを取り戻していた。

「……佐藤くん。実はね、あの古物商からもう一つ、オマケで貰ったものがあるんだ。五百円追加で払ってね」

「……まだあるんですか」

今野教授は、着ぐるみのポケットから、一枚の薄汚れた木の板を取り出した。 板の上部には、バインダーの金具のようなものが付いている。

「見たまえ! これこそ真の世紀の大発見だ! 『聖徳太子が回した、飛鳥時代の町内会・回覧板』だ!」

「……」 佐藤はカップ焼きそばにソースをかける手を止めた。

「ほら、見てみろ! ここに太子の直筆で『来週は蘇我(そが)さんのお宅が、ゴミステーションのネット当番です。カラスに注意!』と書いてある! 大化の改新の真の原因は、蘇我氏がゴミ出しのルールを守らなかったことに対する、中大兄皇子の怒りだったのだ!」

「教授」 佐藤は静かに割り箸を割り、立ち上がった。 「とりあえず、その板で一回、僕に思いっきり頭を叩かせてもらえませんか?」

懲りない三流学者と、慢性的な胃痛に悩まされる助手の果てしない歴史探求は、明日も明後日も、日本の歴史が続く限り永遠に終わらないのである。